Droits de la nature : bientôt à l’Assemblée !

En politique, il est primordial de ne pas se laisser toujours entraîner sur le terrain idéologique de nos adversaires. Nous aussi, nous avons un agenda à faire progresser. Et le nôtre n’est pas tissé de polémiques et de haines : il est progressiste et consiste souvent en des droits nouveaux à conquérir. Sujet passionnant aujourd’hui : je veux vous parler de droits pour la nature. Ce sera le sujet d’un colloque que j’organise à l’Assemblée nationale le 30 avril prochain (Inscription pour visionner en ligne le colloque sur les droits de la nature le 30 avril 2025 | Framaforms.org). Je crois que cette question de la personnalité juridique et de la gouvernance de la nature sont essentielles, à la croisée des préoccupations écologique, sociale, anthropologique.

Des siècles de vision anthropocentrique du monde ont nourri une vision occidentale de la nature comme ressource à exploiter : la nature serait un « environnement », ce qui revient à la désigner comme notre cadre extérieur et non pas comme une entité avec laquelle nous coexistons.

Cette conception évolue, heureusement. Quand on pense qu’une entreprise est dotée d’une « personnalité juridique », on voit mal pourquoi cette qualité serait niée aux éléments naturels (plus qu’à la nature qui n’existe pas vraiment, elle est un concept et une abstraction qui établit une distance entre les humains et les non-humains nous dit l’anthropologue Philippe Descola). Mais on perçoit bien comment cela change profondément, presque intimement, notre rapport au monde. Tirer ce fil, cela revient à bouleverser notre vision des choses.

Poser la question des droits de la nature (entendez toujours des éléments naturels) n’est pas un débat isolé dans le monde. Elle se traduit déjà dans plusieurs pays. L’Espagne a récemment reconnu des droits au Mar Menor, une lagune menacée par la pollution. En Amérique latine, des pays comme l’Équateur et la Bolivie ont intégré les droits de la nature dans leur Constitution. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui est devenu une entité juridique dotée de représentants humains pour défendre ses intérêts. Ce n’est pas forcément un mouvement de sanctuarisation de la nature : la dimension d’appartenance, de lien entre les écosystèmes et les femmes et les hommes qui l’habitent, est essentielle.

On le sait, à Tours peut-être plus qu’ailleurs, avec l’importance de notre identité ligérienne. Et d’ailleurs, la Touraine aura été pionnière dans l’exploration de ces droits tout comme de l’expression et l’usage de ces potentiels droits. Qui pour représenter le fleuve, qui pour s’exprimer pour lui ? Qui pour le défendre ? Quel gardien ligérien ?

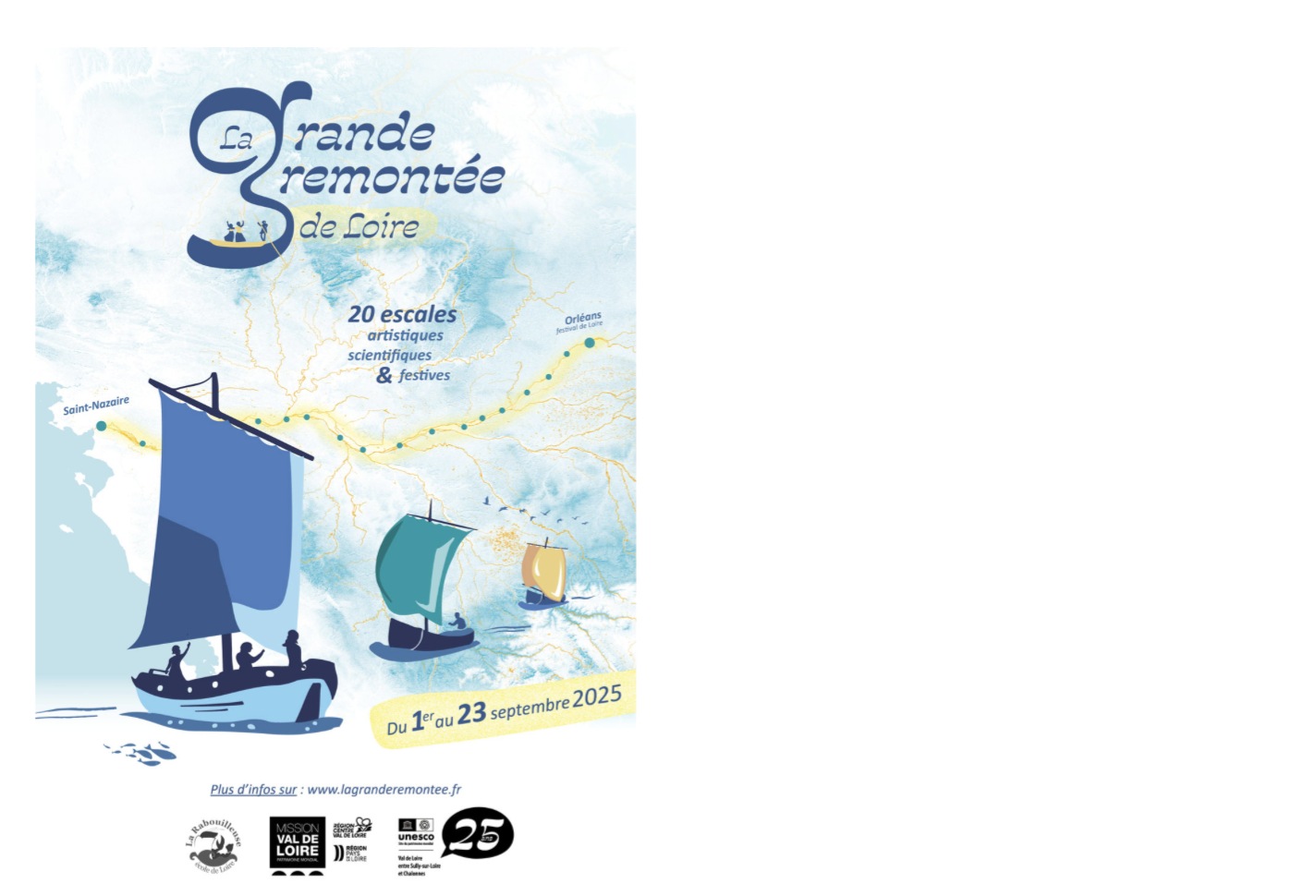

La Loire est un terreau d’initiatives contribuant à ces réflexions passionnantes. C’est chaque année la Grande Remontée de Loire. C’est la construction collective d’une “Déclaration de Loire” (je fus avec Philippe Descola un des premiers signataires de la déclaration du peuple de Loire) ou encore les travaux du collectif “Vers un Parlement de Loire”, initié, sur le modèle du Parlement des choses de Bruno Latour. Ce sont toutes celles et ceux qui sont les chevilles ouvrières de ces travaux passionnants et surtout de ces constructions qui ouvrent à une réflexion déterminante sur notre avenir, humain comme non humain.

Cet enjeu offre une perspective nouvelle qui s’inscrit au cœur de mes engagements autour de la question centrale de la démocratie, des transformations démocratiques dans un contexte où décider ne peut se faire comme “on avait l’habitude de la faire”. Comme je le répète toujours, on ne peut changer le monde sans celles et ceux qui le font et qui le sont.

La Loire est beaucoup plus qu’un élément naturel, on finit même par dire en clin d’œil juridique : nul n’est censé ignorer la Loire !

En prolongement des travaux de la Loire, d’autres travaux travaux bouillonnent, comme celui de la Garonne, du Rhône, du Tavignanu en Corse…). Tel est est aussi le sens de ce mouvement partant des territoires et qui arrive à l’Assemblée nationale. Les idées ne manquent pas, j’aimerai par exemple proposer la création d’un groupe d’amitié des députés de la Loire… ! A suivre…

Mais si le principe des droits des éléments naturels fait son bonhomme de chemin et qu’il résonne sur le plan philosophique, mille questions restent en suspens. De quelle nature parle-t-on ? Si un fleuve, une forêt ou une montagne acquiert une personnalité juridique, qui est légitime pour en être le porte-parole ? Camille de Toledo, un écrivain qui a beaucoup travaillé sur le sujet – et qui me fera la joie d’être un acteur majeur de ce colloque, propose par exemple la création de « gardiens de la nature », rétribués pour assurer la défense des écosystèmes. Dans la déclaration de la Loire, l’idée d’un « peuple de Loire » a été avancée, regroupant citoyens et acteurs engagés pour la protection du fleuve. Une telle gouvernance participative permettrait de renforcer le lien entre les communautés humaines et les milieux naturels. Bref, on voit comment ce sujet, déjà beaucoup défriché, doit encore être examiné sous toutes les coutures.

À la fin, je suis convaincu que ce sujet peut devenir un moteur pour une démocratie vivifiée, plus participative et respectueuse du vivant. Parce que les droits de la nature ne sont pas qu’un levier dans la nécessaire bifurcation écologique. Ils sont aussi le gage d’une relation nouvelle et heureuse avec le monde et nous-mêmes.